ICS 13.230

CCS C 67

中华人民共和

国国

家标准

GB/T 16425—XXXX

代替 GB/T 16425-2018,GB/T 16427-2018,GB/T 16430-2018

可燃性粉尘爆炸风险评估及特性参数测定方法

Risk assessment of combustible dust explosion and determination of characteristic parameters

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施

国家市场监督管理总局寿布 国家标准化管理委员会友布

GB/T 16425—202X

目次

前言 ................................................................................ III

1 范围 ............................................................................... 1

2 规范性引用文件 ..................................................................... 1

3 术语和定义 ......................................................................... 1

4 可燃性粉尘爆炸风险评估 ............................................................. 3

4. 1 一般要求 ....................................................................... 3

4.2 评估过程 ....................................................................... 4

4.3 计划与准备 ..................................................................... 4

4.4 人员培训 ....................................................................... 4

4.5 风险辨识 ....................................................................... 5

4.6 风险分析 ....................................................................... 6

4. 7 风险评价 ....................................................................... 7

4.8 管控措施 ....................................................................... 7

4.9 风险监测与更新 ................................................................. 9

4 JO 风险沟通 ...................................................................... 9

4. 11 评估报告 ...................................................................... 9

5 粉尘可爆性判定方法 ................................................................ 10

5. 1 样品制备 ...................................................................... 10

5.2 粉尘可爆性判定程序 ............................................................ 10

5.3 试验方法 ...................................................................... 10

5.4 粉尘可爆性的判定 .............................................................. 14

5.5 20 L球试验装置的校准和核查 .................................................... 14

5.6 安全防护措施 .................................................................. 15

5.7 试验报告 ...................................................................... 15

6 粉尘云爆炸下限浓度测定方法 ........................................................ 15

6. 1 试验装置 ...................................................................... 15

6.2 试验程序 ...................................................................... 16

6.3 其他可替代试验方法 ............................................................ 16

6.4 安全措施 ...................................................................... 16

6.5 试验报告 ...................................................................... 16

7 粉尘层电阻率测定方法 .............................................................. 17

7. 1 试验装置 ...................................................................... 17

7.2 试样 .......................................................................... 18

7.3 测定步骤 ...................................................................... 18

7.4 安全防护 ...................................................................... 19

7.5 试验报告 ...................................................................... 19

I

GB/T 16425—202X

8 粉尘层最低着火温度测定方法 .........................................................19

8. 1 试样 ........................................................................... 19

8.2 试验装置 .......................................................................19

8.3 测定步骤 .......................................................................21

8.4 测定结果表述 ................................................................... 22

8.5 试验报告 .......................................................................22

9 粉尘云极限氧浓度测定方法 ...........................................................23

9. 1 样品处理 .......................................................................23

9. 2 试验装置 .......................................................................23

9.3 不同氧气浓度的“惰化气体/空气”混合气体的配制及标定............................. 24

9.4 测定方法 .......................................................................24

9.5 校准和核查 ..................................................................... 26

9.6 其他可替代试验方法 ............................................................. 26

9.7 安全防护措施 ................................................................... 26

9.8 试验报告 .......................................................................26

10 堆积粉尘自燃温度测定方法 .......................................................... 27

10. 1 原理与试验条件 ................................................................ 27

10.2 试验装置 ......................................................................27

10.3 试样 .......................................................................... 28

10.4 测定方法 ......................................................................28

10.5 试验数据处理 .................................................................. 30

W.6 校准和精密度 .................................................................. 31

10.7 测试报告 ......................................................................31

附录A(资料性) L和H的搜索算法示例 ................................................ 32

II

GB/T 16425—202X

前

言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件代替GB/T 16425—2018《粉尘云爆炸下限浓度测定方法》、、GB/T 16427—2018《粉尘层最 低着火温度测定方法》、GB/T 16430—2018《粉尘层最低着火温度测定方法》,与GB/T 16425—2018相 比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

—— 修改了文件的适用范围(见第1章,2018版第1章);

—— 增加了“爆炸性粉尘环境”“有效点燃源”“粉尘爆炸危险源”“粉尘爆炸危险源辨 识”“粉尘爆炸风险分析”“粉尘爆炸风险评价”“粉尘爆炸风险评估”“粉尘爆炸风险控 制措施”“爆炸压力”“点火具”“初始压力”“点火具爆炸压力”“导电性粉尘”“电阻 率”“粉尘层最低着火温度”“粉尘云极限氧浓度”“自燃温度”“烘箱温度”“试样温 度”“诱导时间”20个术语和定义(见3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、 3.10、3.11、3.12、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.19、3.20、3.21);

—— 删除了“粉尘”“可燃粉尘”2个术语和定义(见2018版3.1、3.2);

—— 增加了可燃性粉尘爆炸风险评估(见第4章);

—— 增加了粉尘可爆性判定方法(见第5章);

—— 增加了粉尘云爆炸下限浓度测定方法(见第6章);

—— 增加了粉尘层电阻率测定方法(见第7章);

—— 增加了粉尘层最低着火温度测定方法(见第8章);

—— 增加了粉尘云极限氧浓度测定方法(见第9章);

—— 增加了堆积粉尘自燃温度测定方法(见第10章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本标准所代替标准的历次版本发布情况:

—— GB/T 16425,1996年首次发布,2018年第一次修订;

—— GB/T 16427,1996年首次发布,2018年第一次修订;

—— GB/T 16430,1996年首次发布,2018年第一次修订;

—— 本次为第二次修订。

III

GB/T 16425—202X

可燃性粉尘爆炸风险评估及特性参数测定方法

1 范围

本文件规定了可燃性粉尘爆炸风险评估的基本要求,以及粉尘可爆性判定程序、判定方法、测试装 置、测试程序和测试报告,粉尘爆炸特性参数测定的试样、试验装置、测定步骤和测定结果表述的要求。

本文件适用于一般工业粉尘。

本文件不适用于烟花爆竹、火炸药或其它不需要助燃气体能自身发生爆炸的粉尘。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB 15605 粉尘爆炸泄压规范

GB 50016 建筑防火设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 25285.1 爆炸性环境爆炸预防和防护 第 1 部分:基本原则和方法

GB/T 15604 粉尘防爆术语

3 术语和定义

GB/T 15604界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

爆炸性粉尘环境 explosive dust atmosphere

在大气条件下,可燃性粉尘与气态氧化剂(主要是空气)形成的混合物被点燃后,能够保持燃烧自 行传播的环境。

3.2

有效点燃源 effective ignition source

能够引起可燃粉尘着火或爆炸的点燃源。

3. 3

粉尘爆炸危险源 dust explosions hazards

导致粉尘爆炸的不安全因素。

注: 主要涉及可燃性粉尘、设备、人员、工艺条件、管理等方面。

3.4

粉尘爆炸危险源辨识 hazards identification of dust explosions

分析、发现、列举和描述粉尘爆炸危险源的过程。

3. 5

粉尘爆炸风险分析 risk analysis on dust explosions

分析粉尘爆炸事故发生可能性和后果严重度,并进行风险分级的过程。

1

GB/T 16425—202X

3. 6

粉尘爆炸风险评价 risk evaluation on dust explosions

利用粉尘爆炸风险分析结果和已有的风险准则,确定风险是否可接受或容忍的过程。

3.7

粉尘爆炸风险评估 risk assessment on dust explosions

辨识粉尘爆炸危险源,并对其导致粉尘爆炸事故的风险进行分析、评价及控制的全过程。

3.8

粉尘爆炸风险控制措施 dust explosion risk reducing measures

降低粉尘爆炸发生可能性和后果严重度的相关技术和管理措施。

3.9

爆炸压力 explosion pressure

pex

在爆炸过程中达到的相对于点火时容器中压力的最大超压值。

3.10

点火具 igniter

在本文件中用于引燃粉尘云的点火源,由电引信和烟火药剂组成,能在10 ms内由电触发引爆。

注: 烟火药剂由质量分数为40%的锆粉、30%的硝酸钡和30%的过氧化钡混合而成。

3. 11

初始压力 initial pressure

pi

点火头引爆时爆炸容器中的压力。

3. 12

点火具爆炸压力 explosion pressure of igniter

pigniter

爆炸容器内由点火具爆炸所产生的爆炸压力。

3. 13

爆炸下限浓度 minimum explosible concentration

Cmin

粉尘云在给定能量点火源作用下,能发生自持燃烧的最低浓度。

3. 14

导电性粉尘 conductive dust

金属粉尘或电阻率小于等于103Ω•m的粉尘。

3. 15

电阻率 electrical resistivity

在与粉尘规定的接触面积、相距单位长度的两电极间测得的粉尘层的最小电阻值。

3. 16

粉尘层最低着火温度 minimum ignition temperature of dust layer

在热表面上规定厚度的粉尘层着火时热表面的最低温度。

3.17

粉尘云极限氧浓度 limiting oxygen concentration of dust clouds

LOC

在本文件规定的试验条件下,可燃粉尘、空气(或其他氧化性气体)以及惰化气体的混合物不发生 爆炸时,混合气中氧气的最高浓度。

2

GB/T 16425—202X

注: 无特殊说明,本文件中所有的气体浓度均为体积百分比。

3.18

自燃温度 spontaneous ignition temperature TSI

在本文件规定的试验条件下,给定体积量的堆积粉尘未发生自燃的最高温度。

注: 自燃温度的单位为摄氏度。测定堆积粉尘试样的体积 V 与其表面积 A 比值的对数lg(V/A),与堆积粉尘自燃温 度的倒数1/TSI呈线性关系。

3. 19

烘箱温度 oven temperature

烘箱内壁和试样容器外壁中间位置处的两支热电偶测得温度的算术平均值。

注:烘箱温度的单位为摄氏度(℃)。

3. 20

试样温度 sample temperature 热电偶测定粉尘试样中心的温度。

注:试样温度的单位为摄氏度(℃)。

3. 21

诱导时间 induction time

ti

粉尘试样达到烘箱温度到发生引燃所需要的时间。

注: 诱导时间的单位为小时。

4 可燃性粉尘爆炸风险评估

一般要求

4.1.1 粉尘涉爆企业应组织所有涉及粉尘爆炸危险的人员参与风险评估工作。

4.1.2 粉尘涉爆企业应成立粉尘爆炸风险评估组,组织实施粉尘爆炸风险评估工作。

4.1.3 粉尘涉爆企业可以委托从事粉尘防爆专业技术服务的机构参与粉尘爆炸风险评估工作。

4.1.4 粉尘爆炸风险评估组应由熟悉粉尘涉爆企业厂区布置、建(构)筑物、生产及辅助设备设施, 了解粉尘的燃爆特性、生产工艺、操作程序、风险评估方法,具备工艺、机械、电气、安全等专业知识, 掌握粉尘防爆相关法规标准的人员共同组成。

4.1.5 粉尘爆炸风险评估组成员应至少包括粉尘涉爆企业的主要负责人、安全生产分管负责人、各部 门负责人、安全生产管理人员及关键岗位员工。企业主要负责人担任组长,全面负责推进粉尘爆炸风险 评估工作。

4.1.6 粉尘爆炸风险评估组职责应包括,但不限于:

a) 制定粉尘爆炸风险评估实施方案;

b) 制定粉尘爆炸风险评估培训计划;

c) 建立粉尘爆炸风险评估档案;

d) 编制粉尘爆炸风险评估报告;

e) 定期召开工作会议,督促、检查本企业粉尘爆炸风险评估工作情况;

f) 将粉尘爆炸风险评估工作纳入企业安全目标责任制考核内容,定期考核工作落实效果。

4.1.7 粉尘涉爆企业应将粉尘爆炸风险评估工作成果资料和过程资料归档,包括实施方案、风险台账、 评估报告等,涉及粉尘爆炸重大事故隐患的,应立即采取重大事故隐患消除和整改措施。

4.1.8 粉尘爆炸风险评估报告宜每2年更新一次;有下列情形之一的,企业需要及时修订本企业的粉

3

GB/T 16425—202X

尘爆炸风险评估报告:

a) 粉尘种类或数量发生变化;

b) 建(构)筑物、生产工艺、设备设施、作业方式或粉尘爆炸防范措施等发生变化;

c) 周边环境或季节等气候条件发生重大变化;

d) 同类型或相关行业或本单位发生可燃粉尘火灾、闪燃或爆炸事故;

e) 涉及粉尘防爆的法律法规、标准规范发生变更;

f) 其他应开展动态更新的情况。

4.2 评估过程

粉尘爆炸风险评估过程一般包括计划和准备、风险评估(包含风险辨识、风险分析、风险评价)、 风险管控、风险沟通、风险监测与更新。粉尘爆炸风险评估过程见图1。

图1 粉尘爆炸风险评估过程

4. 3 计划与准备

4.3.1 制定实施方案

粉尘涉爆企业应制定粉尘爆炸风险评估的实施方案,明确工作目标、工作原则、职责分工、实施程 序、进度安排和保障措施等内容。

4.3.2 信息收集与准备

在开展粉尘爆炸风险评估前,应做好前期的信息收集与准备,包括但不限于:

a) 与粉尘爆炸风险评估工作相关的法律、法规、规章、标准和制度等文件;

b) 企业地理位置、周边环境、布局与平面布置、设备设施和资产清单、工艺流程说明、主要原辅 料清单;

c) 涉及可燃粉尘相关建构筑物、工艺流程、设备设施等设计和说明文件,粉尘涉爆岗位人员配置 情况;

d) 设备运行方案、岗位操作规程、维修维护要求、应急处置措施;

e) 可燃粉尘及相关工艺物料的理化性质说明书;

f) 现有的粉尘防爆措施及其运行信息;

g) 企业现有粉尘防爆管理制度;

h) 企业曾经发生的生产事故案例,尤其是涉及粉尘的火灾、爆炸事故或相关的未遂事件;

i) 其他与粉尘爆炸风险评估相关资料与信息。

4. 4 人员培训

4.4.1 应对粉尘爆炸风险评估组成员开展粉尘爆炸风险评估教育培训,使全体成员具备与任务分工相 适应的粉尘爆炸风险评估知识和技能。

4.4.2 对粉尘爆炸风险评估组中企业主要负责人和管理人员培训应包含,但不限于:

4

GB/T 16425—202X

a) 粉尘防爆相关法律、法规、规章、标准和文件;

b) 粉尘爆炸相关理论和知识;

c) 粉尘爆炸风险评估方法与应用;

d) 粉尘爆炸风险管控措施制定原则及方法;

e) 粉尘爆炸风险评估过程中各种表格/记录的填写;

f) 粉尘爆炸风险评估过程控制。

4.4.3 对粉尘爆炸风险评估组中企业其他人员培训应包含,但不限于:

a) 粉尘爆炸的相关理论和知识;

b) 简单易行的粉尘爆炸风险评估方法与应用;

c) 粉尘爆炸风险管控措施;

d) 粉尘爆炸风险评估过程中各种表格/记录的填写。

4.5 风险辨识

4.5.1 确定辨识范围

a) 根据粉尘爆炸风险评估工作目标,确定辨识范围。辨识的范围应包括但不限于:

b) 建(构)筑物类:厂房、仓库、货场、堆场等;

c) 设备设施类:涵盖存在可燃粉尘的载体;

d) 作业活动类:涵盖涉及可燃粉尘场所的常规作业活动(如投料、清扫、维修、装卸等)和特殊 作业活动(有限空间作业、动火作业等);

e) 其他类:其他涉及可燃粉尘的,根据实际情况补充。

4.5.2 划分辨识单元

4.5.2.1 结合企业实际,按照“功能独立、大小适中、易于管理”的要求,划分粉尘爆炸辨识单元。

4.5.2.2 粉尘爆炸风险辨识单元宜针对生产单元进行,生产单元是功能相对独立的设备、工艺、车间 或建筑物。

4.5.2.3 生产单元可按下述方法划分:

a) 按装置工艺功能;

b) 按装置布置的相对独立性;

c) 按工艺系统;

d) 贮存、处理可燃性粉尘的爆炸特性和数量。

注: 根据以往相关事故资料,将发生事故导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元; 将危险性大且资金密度大的区域作为一个单元;将具有类似危险性的单元合并为一个大单元,都是可以参考的 单元划分经验。

4.5.2.4 涉及可燃粉尘作业活动的划分应涵盖企业生产经营全过程中的所有作业活动,特别是危险性 较高的作业活动。

4.5.3 辨识风险源

4.5.3.1 可燃粉尘辨识

a) 在企业生产经营的整个周期内涉及的粉尘,包括原材料、中间产物、产品和副产品等均应考虑 其可爆性;

b) 对可爆性不确定的粉尘,需参照第5章进行可爆性筛分测试,筛分测试时应注意取样具有代表 性,不同工序产生的粉尘如果成分等物性不一致,应单独取样测试;

c) 收集的可燃性粉尘爆炸特性参数,包括:最小点火能MIE、最大爆炸压力Pmax、爆炸指数Kst、 爆炸下限MEC、最低着火温度MIT、分解、熔融或阴燃特性等。

4.5.3.2 粉尘爆炸危险环境

4.5.3.2.1 当环境里的悬浮粉尘云浓度达到爆炸下限(MEC)时就形成了能够发生闪燃或爆炸的危险 环境。

4.5.3.2.2 可燃粉尘在生产过程中有两种存在方式:堆积状态(粉尘层)和悬浮状态(粉尘云)。确

5

GB/T 16425—202X

定爆炸性粉尘环境时,不仅需要关注处于悬浮状态的粉尘云浓度是否会达到爆炸下限,也要考虑环境中 处于沉积状态的粉尘层。可以但不限于以下因素会卷扬沉积粉尘:

a) 开机振动;

b) 料堆坍塌;

c) 火灾导致壁面粉尘掉落;

d) 设备维修;

e) 粉尘清扫;

f) 初始爆炸冲击波。

4.5.3.2.3 粉体加工工艺设备内部最容易形成爆炸性粉尘云环境,类似的设备包括但不限于:粉碎设 备、混合设备、输送设备、干燥设备、储存仓体、筛分分级设备、计量设备、除尘系统、地坑、溜管等。

4.5.3.3 爆炸性环境点燃源

4.5.3.3.1 识别爆炸性粉尘环境中可能的点燃源,包括但不限于:

a) 热表面;

b) 火焰和热气体(含热颗粒);

c) 机械产生的火花;

d) 电气设备;

e) 杂散电流、阴极防腐设施;

f) 静电;

g) 雷电;

h) 104 Hz -3×1011 Hz射频电磁波;

i) 3×1011 Hz -3×1015 Hz电磁波;

j) 电离辐射;

k) 超声波;

l) 绝热压缩和冲击波;

m) 放热反应(包括粉尘的自燃)。

4.5.3.3.2 爆炸性粉尘环境中产生点火源的危险因素,包括但不限于:

a) 机械类:摩擦、撞击、过载、跑偏、打滑、断带等;

b) 电气类:短路、老化、虚接、过载、漏电、静电放电、误触发等;

c) 其他:违章操作、人为失误等。

4.5.3.4 导致爆炸后果加剧的危险因素

a) 二次粉尘爆炸;

b) 设备相互连通;

c) 粉尘爆炸危险场所安全距离不足;

d) 人员过度密集。

4.6 风险分析

4.6.1 爆炸性粉尘环境形成的可能性

可燃性粉尘的爆炸下限越低,越容易形成爆炸性粉尘环境。爆炸下限不是粉尘的固有特性,以下因 素的变化会导致爆炸下限降低,形成爆炸性粉尘环境的可能性会增大:

a) 粉尘的粒径变小;

b) 粉尘的含水率降低;

c) 混入了更敏感的可燃物质,比如可燃气体;

d) 环境温度升高;

e) 环境氧浓度增高;

f) 当以上因素反向变化时,形成爆炸性粉尘环境的可能性会降低。

6

GB/T 16425—202X

4.6.2 爆炸性粉尘环境出现的可能性

4.6.2.1 根据粉尘涉爆企业建构筑物、生产工艺、设备设施以及作业方式等,按爆炸性粉尘释放频繁 程度和持续时间长短划分为连续级释放源、一级释放源、二级释放源。

4.6.2.2 根据爆炸性环境出现的频率和存在的时间,爆炸性粉尘环境危险区域划分为20区、21区、

22区。爆炸性粉尘环境危险区域划分原则见表1。

表1 爆炸性粉尘环境危险区域划分原则

|

序号 |

粉尘爆炸危险区域 |

粉尘爆炸危险区域定义 |

出现可能性 |

|

1 |

20区 |

20区指粉尘爆炸性环境经常出现或长时间存在,或存在粉 尘堆积(如料仓,气力输送系统、除尘系统等); |

正常出现 |

|

2 |

21区 |

21区指正常运行时粉尘爆炸性环境偶尔出现(如投料口、 打包口等); |

偶尔出现 |

|

3 |

22区 |

22区指正常情况下粉尘爆炸性环境不会出现但故障情况下 会短时出现(如振动筛的软连接、21区的外围空间等)。 |

极少出现 |

|

注:评估单元边界的相对密闭性是实际构成爆炸性粉尘环境的重要条件之一,敞开或相对敞开的场所较难 形成爆炸性粉尘环境。 | |||

4.6.3 有效点燃源出现的可能性

4.6.3.1 根据粉尘最小点火能和最低着火温度划分粉尘着火敏感性分级,如果某粉尘样品根据最低着 火温度和最小点火能得到的引燃危险性级别不一致,应按较高级别确定。

4.6.3.2 根据企业建构筑物、工艺设计、设备设施、岗位操作、运行维护以及安全管理等综合情况, 分析和评估点燃源的控制效果。

4.6.4 粉尘爆炸后果严重度分析

4.6.4.1 粉尘爆炸后果严重度主要取决于粉尘爆炸产生的超压峰值和压力上升速率。

4.6.4.2 如果爆炸压力峰值超过设备的强度将导致设备破裂、火焰和冲击波从裂口喷出,造成周围人 员烧伤或死亡,甚至引起可燃物的着火或周围设备损坏。

4.6.4.3 冲击波可对周围人员形成直接伤害,也可通过冲击致人跌倒触碰其他物体产生间接伤害。

4.6.4.4 设备或建筑物采取泄爆措施时,可以有效降低设备或建筑物内部的爆炸超压峰值,但从泄爆 口喷射出的火焰和泄爆口外的超压也会对周围的人员造成伤害。火焰长度与外部峰值压力可以参考GB 15605确定。

4.6.4.5 爆炸超压气流可扬起周围环境沉积粉尘,并通过爆炸火焰或高温产物将其点燃,形成“二次粉 尘爆炸”。二次粉尘爆炸的发生频率正常比初始爆炸低一个级别,但其后果严重度可能会超过初始爆炸。

4.7 风险评价

4.7.1 粉尘爆炸风险是综合考虑粉尘爆炸发生可能性和后果严重度的结果,风险级别的确定方法有多 种,比如风险矩阵法、风险图法、数值评分法等。

4.7.2 宜选用风险矩阵评价法,将粉尘爆炸风险等级按照从高到低划分为重大、较大、一般和低,分 别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。

4.7.3 选用其他评价方法得出的粉尘爆炸风险等级划分结果不同于4.7.2所述4个等级进行描述时, 可合理对应重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

4.7.4 依据企业粉尘爆炸风险等级情况,在平面分布图中用“红橙黄蓝”四种颜色进行标示,绘制安全 风险四色分布图。

4.7.5 可接受风险的级别宜采取尽可能低的原则确定,依风险级别及可接受风险属于推荐意见,各企 业根据相关法律、标准和自身情况可以制定更严格的风险划分标准和确定更低的可接受风险级别。

4.8 管控措施

4.8.1 风险控制工程措施及选择

4.8.1.1 风险控制工程措施

7

GB/T 16425—202X

如果评估单元的风险超过了可接受风险级别,应采取相应工程措施对风险进行控制。粉尘爆炸风险 工程控制措施包括预防爆炸性粉尘环境形成、预防有效点燃源出现和降低爆炸后果严重度3个方面的措 施。

4.8.1.1.1 预防形成爆炸性粉尘环境:

a) 加强通风,降低悬浮粉尘云浓度;加强清扫,避免地面或设备表面积尘;

b) 环境中加入惰性气体控制氧浓度;

c) 环境中加入惰性粉尘。

4.8.1.1.2 预防出现有效点燃源:

a) 防静电接地;

b) 防止粉尘阴燃;

c) 有效监管动火作业;

d) 使用防爆电气;

e) 监控热表面;

f) 防止机械摩擦和撞击。

4.8.1.1.3 降低后果严重度措施:

a) 减小爆炸性粉尘环境的范围;

b) 采取泄爆措施;

c) 隔爆;

d) 采取抑爆措施;

e) 惰化(或部分惰化);

f) 采取抗爆措施;

g) 加强粉尘清扫;

h) 减少粉尘危险场所作业人员数量及暴露时间;

i) 加强个体防护措施。

4.8.1.2 风险控制工程措施的选择原则应符合下列要求:

a) 在选择风险控制工程措施时,对出现可能性高和导致后果严重度高的危险因素进行针对性控 制,可以有效降低粉尘爆炸风险。

b) 考虑到爆炸性粉尘环境和点燃源形成中的某些危险因素很难彻底消除,宜采取“预防爆炸发生 +降低后果严重度”的综合防控措施控制整体风险。

c) 采取风险控制工程措施后,需重复第4.6-4.7条重新评估爆炸风险。

4.8.2 风险控制管理措施应包括但不限于:

a) 建立健全粉尘防爆安全管理制度以及安全操作规程;

b) 完善涉及可燃粉尘的建构筑物、生产及辅助设备设施等维护和保养;

c) 加强可燃粉尘作业安全管理:作业审批、作业监护、作业环境、标志标识设置;

d) 落实值班值守、持证上岗、个体防护装置佩戴、安全教育培训;

e) 其他管理控制措施。

4.8.3 风险控制应急措施应包括但不限于:

a) 编制和更新粉尘防爆应急预案;

b) 定期组织粉尘防爆应急救援演练;

c) 配备粉尘防爆应急人员和应急救援物资配备;

d) 其他应急措施。

4.8.4 新增或修订粉尘爆炸风险管控措施在实施前应组织评审,当现有措施不足以管控粉尘爆炸风险, 应提出建议或改进的管控措施。对于重大风险,可组织行业(领域)内专家对管控措施进行评审论证, 评审论证应包括但不限于以下内容:

8

GB/T 16425—202X

a) 措施的可行性和有效性;

b) 是否使粉尘爆炸风险降低至可接受风险;

c) 是否产生新的安全生产风险;

d) 是否已选定最佳的解决方案。

4.8.5 分级管控符合下列要求:

a) 应结合企业设置、管理层级、岗位设置,合理确定粉尘爆炸风险的管控层级,并应将每个粉尘 爆炸风险的管控责任分解到相应层级,明确管控责任。

b) 分级管控应遵循粉尘爆炸风险等级越高,管控层级越高的原则,上一级负责管控的粉尘爆炸风 险,下一级应同时负责管控,并逐级落实具体措施。

c) 对操作难度大、技术含量高、等级高、可能导致严重后果的粉尘爆炸风险进行重点管控。

4.9 风险监测与更新

4.9.1 粉尘爆炸风险监测

4.9.1.1 应建立粉尘爆炸风险监测机制,确定粉尘爆炸风险源监控关键点,采取相应的监测措施,密 切监测粉尘爆炸风险源的风险变化情况。

4.9.1.2 对人员密集的粉尘爆炸危险场所采取技术手段进行实时监测。

4.9.1.3 基于风险监测及时发现危险情况,发出粉尘爆炸风险预警信息,尽早采取有效措施,避免潜 在事件发生,或尽可能减少潜在事件的影响。

4.9.2 动态更新

4.9.2.1 应建立粉尘爆炸风险动态更新机制,每季度至少更新一次,重点关注重大风险、新增风险、 等级可能升高的风险。

4.9.2.2 出现本文件4.1.8条情形时,应及时进行更新。

4. 10 风险沟通

4.10.1 沟通机制

4.10.1.1 应建立不同职能和层级间的内部和用于与相关单位的外部的粉尘爆炸风险沟通机制,及时 有效传递粉尘爆炸风险信息。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

4.10.1.2 风险沟通应贯穿于粉尘爆炸风险评估工作全过程,沟通内容应包括安全生产风险认知程度、 工作进度、工作方式、取得的成效、存在的问题、拟采取的措施等。

4.10.1.3 粉尘爆炸风险沟通可采用会议、实地走访、协议、文件、告知等形式,与相关单位达成共识, 实施粉尘爆炸风险的联防联控。

4.10.2 风险告知

4.10.2.1 应进行粉尘爆炸风险公告,告知内部员工和相关方粉尘爆炸风险基本情况和防范措施。

4.10.2.2 粉尘爆炸风险告知宜采用教育培训、告知卡、公告栏、二维码、手册等方式。

4.10.2.3 涉及下述情况的,应采用公告栏进行粉尘爆炸风险告知。

a) 存在较大以上风险的;

b) 存在高后果粉尘爆炸风险源的;

c) 发生过重大及以上事故的,以及重复发生过事故的;

d) 粉尘爆炸风险事件的发生涉及非本单位人员或者公共场所公众的。

4.10.2.4 重点车间或岗位应设置粉尘爆炸风险告知卡,告知卡包括风险源名称、风险等级、风险描述、 主要管控措施、管控责任人、应急电话等内容。

4. 11 评估报告

编制粉尘爆炸风险评估报告,报告内容应包含但不限于:

a) 粉尘爆炸风险评估的主要依据、评估组成员及其分工;

b) 粉尘爆炸评估的范围、评估过程及风险辨识情况;

c) 粉尘爆炸风险类型、可能性及后果严重性分析;

d) 粉尘爆炸风险等级分析;

e) 新增/修订粉尘爆炸风险管控措施分析;

9

GB/T 16425—202X

f) 粉尘爆炸应急资源分析;

g) 粉尘爆炸风险评估结论及建议;

h) 评估过程所涉资料列表,如建构筑物、工艺流程、设备设施、涉及标准、安全检查表、事故事 件等。

5 粉尘可爆性判定方法

样品制备

5.1.1 送检的样品应能够代表实际工艺过程中的粉尘状态。

5.1.2对于不能代表实际工艺或不确定实际工艺粉尘状态的情况,建议选用粒径小于75 μm、水分含 量不超过5%的样品进行试验,在不影响粉尘组分和化学特性的情况下,可对样品进行研磨、过筛或干 燥处理。

5.1.3对颗粒度较大的粉尘进行试验时,可用孔径较大的筛网(如500 μm)进行过筛处理,取筛下物 进行试验,并在报告中注明所用筛网孔径。

5.1.4 样品在进行制备的过程中,由于过筛、研磨、干燥或环境温湿度改变等导致粉尘的性质发生明 显变化的,应在报告中注明。

5.1.5 应获取实际试验样品的水分含量、粒度特征等基本信息。

粉尘可爆性判定程序

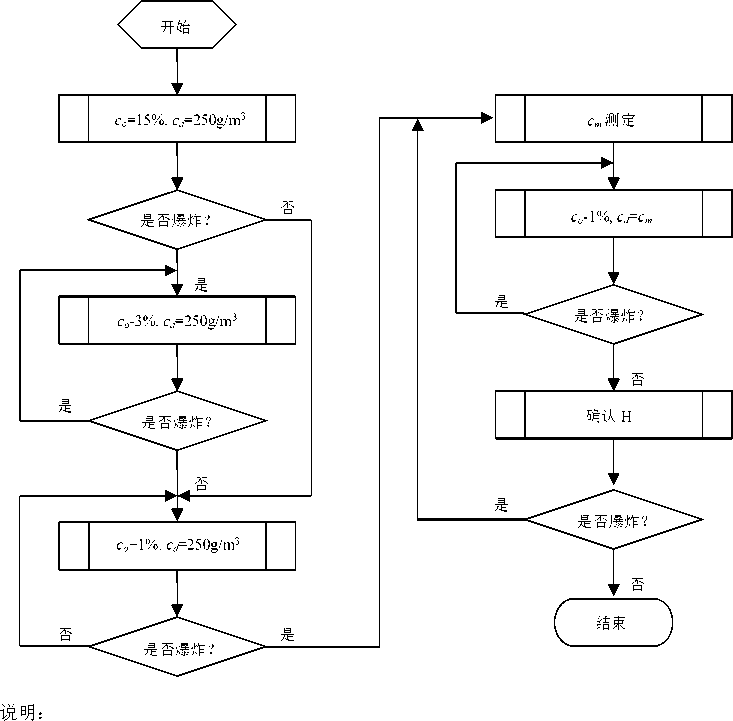

5.2.1 粉尘的可爆性判定程序见图2,包括哈特曼管试验和20 L球试验。

5.2.2 哈特曼管试验是筛选方法,可爆性判定程序可直接从20 L球试验开始。

图2 可爆性判定流程图

试验方法

5.3.1 试验环境

粉尘可爆性判定试验应在(20±10)。C和大气压0.08 MPa~0.11 MPa (绝对压力)环境下进行。试验 环境有特殊要求和规定的,应在报告中予以说明。

5.3.2 哈特曼管试验

10

GB/T 16425—202X

5.3.2.1 概要

利用压缩空气将待测粉尘样品通过粉尘分散器分散在1.2 L哈特曼管中,在点火源附近形成粉尘云, 若出现着火现象,可判定粉尘具有可爆性。

注: 在哈特曼管试验中,若火焰离开点火源位置并至少传播60 mm的距离,则认为发生着火。

5.3.2.2 试验装置

试验装置如图3所示,主要包括哈特曼管、点火源以及粉尘分散器。哈特曼管材质为透明玻璃,容 积1.2 L,内径(70±5)mm,底部连接蘑菇形粉尘分散器。点火源位于距离哈特曼管底部100 mm的位置, 包括两种类型的点火源:

—— 持续的感应电火花,通过电极间距4 mm的针状电极释放,变压器额定电压15 kV,额定功 率0.2 kW;

——炽热的电热丝,温度应到达1000 ℃以上,用直径1.2 mm、长470 mm的电热丝缠绕成直径

11 mm的线圈。

标引序号说明: 1——哈特曼管; 2——粉尘云; 3——电极; 4——电极间距; 5——电火花发生器; 6——试验样品; 7——粉尘分散器; 8——压力表; 9——储气室; 10——进气电磁阀; 11——出气电磁阀; 12——压缩空气。

图3 哈特曼管试验装置

11

GB/T 16425—202X

5.3.2.3 试验步骤

5.3.2.3.1 称取一定质量的粉尘样品置于分散器中,用50 mL压力为0.6 MPa~0.8 MPa的压缩空气将 粉尘样品分散在哈特曼管中,形成粉尘云,观察粉尘样品是否出现着火现象。粉尘浓度按式(1)计算:

C = m/1.2 × 1000 ...................................................(1)

式中:

c——粉尘浓度,单位为克每立方米(g/m3);

m——称样质量,单位为克(g)。

5.3.2.3.2 如果未着火,则改变粉尘浓度继续试验。试验的粉尘浓度应至少涵盖250 g/m3~1500 g/m3, 例如250 g/m3、500 g/m3、750 g/m3、1000 g/m3、1500 g/m3,如某一浓度下未着火,则该浓度下试验至 少进行3次。对于密度较大的粉尘(例如金属粉尘),可进行更高粉尘浓度下的试验。

5.3.2.3.3 当观察到任何一个粉尘浓度下的试验发生着火或完成所有规定浓度下的试验后,试验完成。 粉尘附着在电热丝表面发生阴燃不应视为着火。

5.3.2.4 哈特曼管试验的结果评估

如果在哈特曼管试验中观察到着火,则认为试验样品是可爆性粉尘;如果没有观察到着火,则应继 续进行6.3中的20 L球试验。

5.3.3 20 L球试验

5.3.3.1 概述

利用压缩空气将粉尘分散在抗爆的20 L球容器内,形成粉尘云,以点火具作为点火源引爆粉尘云, 通过测定粉尘样品在规定密闭容器中的爆炸压力判定待测粉尘是否具有可爆性。

5.3.3.2 试验装置

试验装置如图4所示,主要包括一个容积为20 L的球形爆炸容器、压力采集系统、点火源、控制单 元,详细要求如下:

标引序号说明: 1——控温夹套出水口; 2——压力传感器×2; 3——压力表;

4——储粉罐(0.6L); 5——压缩空气进气口; 6——点火具; 7——粉尘分散器; 8——快速动作阀;

12

GB/T 16425—202X

9——控温夹套入水口;

10——泄压管道。

图4 20 L球试验装置

—— 20 L球形爆炸容器:工作压力至少2 MPa,爆炸容器壁外层有控温夹套。容器底部通过快速 动作阀与储粉罐(容积0.6L)相连,粉尘可在高压气体作用下通过快速动作阀和反弹喷嘴式 粉尘分散器(如图5所示)进入球体,形成粉尘云。快速动作阀应在(60±5)ms内完成一次 开合动作。

—— 点火源:位于球体中心,包含两个点火具,每个点火具能量为1 kJ,内含0.24 g烟火药剂。

—— 压力采集系统:包括至少两个压力传感器以及记录储存装置。压力传感器应进行防护措施, 以避免温度对其产生影响,正常工作状态精度应达到±0.001 MPa,响应时间小于1 ms。

—— 控制单元:用于控制所有电气部件的动作和联锁,包括快速动作阀的开闭、点火具的引爆以 及压力采集的开始和停止等。

单位为毫米

图5 反弹喷嘴式粉尘分散器

5.3.3.3 试验步骤

5.3.3.3.1 试验前应确保20 L球形爆炸容器内清洁,安装点火具,盖紧容器顶盖,确保容器密封良好, 容器内气氛环境为标准试验环境。

5.3.3.3.2 将20 L球形爆炸容器抽真空至-0.06 MPa,使容器在粉尘分散后点火瞬间处于大气压状态, 即初始压力pi约为0。

5.3.3.3.3 将一定质量粉尘样品放入储粉罐中,粉尘体积不应超过储粉罐容积的3/4。如果储粉罐中无 法容纳试验所需的粉尘量,可使用图6所示的杯式粉尘分散器。

5.3.3.3.4 启动试验程序,用压缩空气将储粉罐加压至(2.0±0.1)MPa后开始喷粉,粉尘样品由储粉

13

GB/T 16425—202X

罐分散至20 L球内部,形成粉尘云,并在喷粉开始后(60±5)ms内引爆点火具,即tv=(60±5)ms。 压力采集系统记录从快速动作阀开启前至爆炸结束后时间内的压力/时间曲线,获取爆炸压力(pex)值,不 同压力传感器试验结果与平均值的偏差超过0.01 MPa时,应对压力传感器进行校准并重新试验。

5.3.3.3.5 试验浓度可涵盖250 g/m3~1500 g/m3,例如250 g/m3、500 g/m3、750 g/m3、1000 g/m3、1500 g/m3。对于密度较大的粉尘(例如金属粉尘),可进行更高粉尘浓度下的试验。每次试验后,清洁爆炸 容器。

5.3.3.3.6 任何一次试验中发生爆炸或者进行了所有粉尘浓度下的试验后停止试验。

5.3.3.3.7 点火具爆炸压力 pigniter应使用同一装置测定。在不使用粉尘样品的条件下,进行

6.3.3.1~6.3.3.4所述程序,至少进行3次重复试验,相对偏差应小于10%,取平均值作为pigniter。

单位为毫米

标引序号说明:

1——储粉杯;

2——盖帽;

3——紧固螺母;

4——内六角螺丝;

5——O型密封圈。

图6 杯式粉尘分散器

5.3.3.4 20 L球试验的结果评估

a) 在任一次爆炸过程中,如果测得pex-pigniter≥0.03MPa,则认为该次试验发生了爆炸。

b) 任何一次试验中发生爆炸,则认为试验样品具有可爆性;如果所有浓度下试验均未发生爆炸, 则认为试验样品不具有可爆性,判定程序结束。

5.3.3.5 其他可替代试验方法

GB/T 16426-1996第3节规定的1 m3爆炸试验装置可作为替代的试验装置。

试验程序和结果的判定按照本文件5.3.3.3和5.3.3.4进行,点火源应使用2个能量为5 kJ的点火具,每 个点火具烟火药剂含量为1.2 g。试验时,点火延时应为tv=(600±60)ms。

5.4 粉尘可爆性的判定

根据第5和第6章中规定试验所得出的结果,按照图2所示流程图确定粉尘是否为可爆性粉尘。

5.5 20 L球试验装置的校准和核查

5.5.1 校准

应对试验装置中的温度和压力测定装置进行校准,只有校准后的系统才可用于试验。

5.5.2 核查

5.5.2.1 试验装置每12个月应进行至少一次核查,在重大检修或更换部件后也应进行核查。

14

GB/T 16425—202X

5.5.2.2 核查内容包括最大爆炸压力(pmax)测定和爆炸指数(Kmax)测定,按照GB/T 16426进行实验室内 部核查。

5.5.2.3 使用最大爆炸压力(pmax)和爆炸指数(Kmax)已知的粉尘样品进行内部核查比对试验时,最大爆 炸压力(pmax)的相对偏差不大于5%,爆炸指数(Kmax)的允许相对偏差要求见表2。

5.5.2.4 选定的粉尘样品性质在核查期内应稳定。

表2 爆炸指数(Kmax)相对偏差要求

|

爆炸指数(Kmax) MPa·m/s |

允许相对偏差 % |

|

Kmax≤5 |

±30 |

|

5<Kmax≤10 |

±20 |

|

10<Kmax≤20 |

±12 |

|

Kmax>20 |

±10 |

5.6 安全防护措施

5.6.1 对待测粉尘样品进行前处理时,试验人员应充分了解样品的毒害和燃爆性能,并采取适当的防 护措施。

5.6.2 研磨前,应首先确定样品的机械敏感度(如撞击和摩擦敏感度)。

5.6.3 试验人员应当做好个体防护。

5.6.4 应使用必要的保护措施,确保试验前所有开启的阀门均已关闭。

5.6.5 所有电气设备应当良好接地,具有漏电保护装置,尤其是进行使用电火花进行哈特曼管试验, 以防触漏电。

5.6.6 应使用必要的防护措施,避免爆炸容器意外损坏时抛射物伤害试验人员。

5.6.7 开启爆炸容器前,确定容器内压力已完全释放。

5.6.8 试验过程中应确保试验区域保持良好通风。

5. 7 试验报告

试验报告应至少包含下列内容:

—— 样品名称;

—— 试验条件;

—— 样品处理方式;

—— 样品水分含量和粒度特征(包括试验方法);

—— 试验根据本文件进行;

—— 进行试验所使用的装置(包括爆炸容器、粉尘分散器类型等);

—— 判定所涉及的试验程序及其结果;

—— 判定结论;

—— 环境温度、湿度;

—— 试验日期。

6 粉尘云爆炸下限浓度测定方法

6. 1 试验装置

6.1.1 概述

15

GB/T 16425—202X

本试验装置适用于测定粒度不超过75 μm和水分不超过5%的可燃粉尘的爆炸下限浓度。实际上,如 果粒度较大或水分较高的粉尘能在爆炸罐中有效地扩散,则可用此装置进行测定,受试粉尘的粒度分布 和水分应能代表使用物质的粒度分布和水分。

6.1.2 装置

详见5.3.3中20 L球试验装置。

试验程序

6.2.1 试验条件及要求

试验在常温常压条件下进行。在储尘罐中放入已知量的粉尘,然后将储尘罐密闭。把爆炸罐抽真空 到0.04MPa的绝对压力,将储尘罐加压到2.1MPa的绝对压力。启动压力记录仪,开启喷尘电磁阀,滞后 60ms引燃点火源,对爆炸压力进行测定记录。在每次试验后应彻底清扫爆炸罐和储尘罐。

6.2.2 爆炸下限浓度的测定

爆炸下限浓度Cmin需通过一定范围不同浓度粉尘的爆炸试验来确定。初次试验时按10 g/m3的整数倍 确定试验粉尘浓度,如测得的爆炸峰值压力等于或大于0.15 MPa的绝对压力,则以10 g/m3的级差减小粉 尘浓度继续试验,直至连续3次同样试验所测峰值压力值均小于0.15 MPa的绝对压力。如测得的爆炸峰值压 力小于0.15 MPa的绝对压力,则以10 g/m3的整数倍增加粉尘浓度试验,至峰值压力值等于或大 于0.15 MPa的绝对压力,然后,以10g/m3的级差减小粉尘浓度继续试验,直至连续3次同样试验所测峰值 压 力均小于0.15 MPa的绝对压力。将连续3次试验压力峰值均小于0.15 MPa绝对压力的最高粉尘浓度定 为C1,连续3次试验压力峰值均等于或大于0.15 MPa绝对压力的最低粉尘浓度定为C2,所测粉尘试样 爆炸下限浓度Cmin则介于C1和C2之间,即:C1<Cmin<C2。当所试验的粉尘浓度超过100 g/m3时,按20 g/m3的级差增减试验浓度。

6.2.3 试验方法的检验

用平均粒度为(30±5) μm的石松子粉对试验方法进行检验。在进行检验前,把石松子粉在50 ℃ 的温度下干燥24h。对石松子粉所测得的爆炸下限浓度Cmin应为:20 g/m3<Cmin<40 g/m3

其他可替代试验方法

如果经证实,采用其他的试验方法所测结果与用石松子粉对20 L球形爆炸试验装置进行检验的结果 一致,且这些结果还与至少其他4种粉尘的测定结果相当±30%,则可用这种试验方法来测定可燃粉尘-空气混合物的爆炸下限浓度。

安全措施

6.4.1 对粉尘进行处理前,应考虑粉尘的毒性,如果粉尘具有毒性或刺激性的特点,应采取相应的安 全措施。

6.4.2 在试验前,应该对所有的垫圈和连接件进行物理检查,以防止泄漏。

6.4.3 试验采取2.0 kJ烟火点火具作为点火源,在处理和使用过程中应注意安全,佩戴相应的防护设 施。

6.4.4 试验装置应可靠接地。

6.4.5 所有测试应先取少量的样品进行,以防止由于高能量物质产生的超压。

试验报告

试验报告应包括下述内容:

—— 试样名称;

—— 试样来源;

—— 试样粒度分布;

—— 试样水分含量;

16

GB/T 16425—202X

—— 试验环境气压、温度;

—— 试验测定结果C1、C2值;

—— 试验采用标准(本文件编号);

—— 试验日期、试验人员(签名)。

7 粉尘层电阻率测定方法

7. 1 试验装置

7.1.1 测定试验槽

测定试验槽由绝缘底板,其上放置的两块不锈钢电极及两根绝缘端条组成,如图7所示。不锈钢电 极尺寸:长(l)100 mm、宽(b)20 mm~40 mm、高(h)10 mm。两不锈钢电极相距(l1)10 mm。两绝缘端条尺 寸:长(l2)80 mm、宽(b1)10 mm、高(h1)10 mm。绝缘底板厚度5 mm~10 mm,材料为聚四氟乙烯(或玻 璃)。

图7 测定试验槽

7.1.2 测定电路

测定电路原理图如图8所示,该电路具有7个档次的直流电压110 V、220 V、300 V、500 V、1000 V、1500 V,2000 V。电压输出电路上有10 kΩ的限流电阻,以保证电压为2000 V时,线路短路电流限 制在0.2 A以内。全部电阻误差均为5%,功率为0.5 W的高稳定性碳膜电阻。也可采用其他类似性能 和准确度的电路。

17

GB/T 16425—202X

图8 测定电路原理图

试样

7.2.1 试样粒度

a) 试样应制备成均质的,并且具有代表性;

b) 试样应通过标称孔径为75 μm的金属丝网或方孔板试验筛。如果对比较粗的粉尘进行测定, 可用孔径高达500 μm的试验筛,但在试验报告中要写明试验筛标称孔径。

7.2.2 试样水分

应将水分的测定结果写入试验报告。

测定步骤

7.3.1 空试验槽电阻测定

在两不锈钢电极和绝缘端条安装到位的情况下,测定空试验槽的电阻R0。电阻值按式(2)计算:

R0 =也-10000...................................................(2)

。 Wo

式中:

Ro——空试验槽测定电阻,单位为欧(Ω);

VT——施加电压,单位为伏(V);

Rf——电阻档级,单位为欧(Ω);

Vo——电压测量值,单位为伏(V)。

7.3.2 粉尘层电阻测定

把经过称量的粉尘倒入试验槽中并充满试验槽的各部位,然后用一直尺沿不锈钢电极顶面刮掉多 余的粉尘,将刮掉的多余粉尘清扫、收集加以称量,从而计算出试验槽中粉尘的添加量。从低到高顺序 施加各个档次电压的情况下测定粉尘层电阻Rs。所测电阻Rs同样按式(2)计算(式中R0换成Rs)。施加 每个电压值的时间至少10 s。如果极化明显,则需要更长时间。

7.3.3 电阻率计算

如R0大于等于10Rs时,粉尘层的电阻率按式(3)计算:

P = 0.001Rs(% × /)..................................................(3)

式中:

18

GB/T 16425—202X

P —粉尘层电阻率,单位为欧米(Ω∙m);

Rs——粉尘层测定电阻,单位为欧(Ω);

H ——电极高度,单位为毫米(mm);

L ——电极长度,单位为毫米(mm);

l1——两电极间隔距离,单位为毫米(mm)。

如果R0小于10Rs时,则粉尘层电阻率按式(3)计算:

P = 0.001RS × RO/(% -RS) × (% × :)......................................(4)

安全防护

7.4.1 应采取有效的预防措施,防止发生火灾、爆炸,保障测试人员的安全及健康。

7.4.2 对粉尘进行处理前,应考虑粉尘的毒性,如果材料具有毒性或刺激性,应采取相应的安全措施。

7.4.3 试验装置应进行良好接地。

试验报告

试验报告应包括如下内容:

—— 试样名称;

—— 试样来源;

—— 试样粒度;

—— 试样水分;

—— 试验槽粉尘质量;

—— 试样粉尘层电阻率测定结果和所测电阻率与103 Ω·m这一判定界线的对比结果;

—— 试验环境温度、湿度;

—— 试验采用标准(本文件编号);

—— 试验日期、试验人员(签名)。

8 粉尘层最低着火温度测定方法

试样

粉尘试样应制成均质的,并具有代表性。粉尘试样应能通过标称孔径75μm的金属网或方孔板试验 筛。如果需要用较粗的粉尘进行试验,可通过标称孔径高达500μm的试验筛,并应在试验报告中说明试 验筛筛孔尺寸。

在试样制备过程中,粉尘性质的任何明显的变化都应在试验报告中说明,例如筛分或温度、湿度引 起的变化。

试验装置

8.2.1 结构

试验装置如图9所示。

19

GB/T 16425—202X

1—弹簧;

2—热电偶高度调节旋钮;

3—加热器底座;

4—热表面记录热电偶;

5—热表面;

6—加热器;

7—金属环;

8—裙边;

9—热表面控制热电偶;

10—加热器引出线;

11—粉尘层热电偶。

图9 试验装置示意图

8.2.2 热表面

8.2.2.1 热表面由直径不小于200 mm、厚度不小于20 mm的圆形金属平板制成。平板由电加热器加 热,并由安装在平板内靠近平板中心的热电偶控制温度。热表面控制热电偶的接点在平板表面下(1±0.5) mm 处,并与平板保持良好的热接触。热表面记录热电偶以相同方法安装在热表面控制热电偶附近,并 与温度记录仪相连,用以记录试验过程中的平板温度。

8.2.2.2 热表面和控制装置应满足以下性能要求:

——无粉尘时,平板能达到400 OC的最高温度。

——试验期间,平板温度应保持恒定,其偏差在±5 C的范围内。

——平板温度达到恒定值后,整个平板温度分布应均匀。在平板设定温度为200 C和350 C时,

测两正交直径上各设定点的温度,其偏差不应超过±5 C。

20

GB/T 16425—202X

——温度控制装置应能保证平板温度在放置粉尘期间的变化不超过±5 ℃,从放置粉尘开始5 min 内应恢复到初始温度值的±2 ℃范围内。

8.2.3 粉尘层热电偶

将铬铝或其他材料的热电偶细丝(直径0.20 mm~0.25 mm)跨过平板上空拉紧,且平行于热表面,其接 点处于热表面上2 mm~3 mm高的平板中心处,此热电偶应与温度记录仪相连,以记录试验期间粉尘层温度。 8.2.4 温度测量装置

温度测量装置应定期校准,其准确度应达到±3 ℃。

8.2.5 金属环

金属环如图10所示。直径方向上有两个豁口,粉尘层热电偶从豁口穿过。试验期间金属环应放在热 表面上的适当位置,不得移动。

图10 金属环

8.2.6 干扰

如果金属板(例如铝)或金属环与测试物质反应,则应选择另一种不反应的金属板或金属环。

测定步骤

8.3.1 安全措施

8.3.1.1 应采取措施确保人身安全和健康,防止火灾和吸入有毒有害气体。

8.3.1. 2当怀疑某种粉尘具有爆炸性时,可将少量该粉尘放置于温度为400 ℃或更高的热表面上加以 证实。操作者应与热表面保持一定的安全距离,并采取相应的安全措施。

8.3.1.3 金属粉尘在高温下会被点燃或者自燃。如果观察到火焰,应该在粉尘层上覆盖一层金属板来 隔断空气并熄灭火焰。

8.3.2 粉尘层的制作

8.3.2.1 制作粉尘层时,不能用力压粉尘。粉尘充满金属环后,应采用一平直的刮板沿着金属环的上 沿刮平并清除多余粉尘。

8.3.2.2 于每种粉尘,应将粉尘层按8.3.2.1方法制作在一张已知质量的纸上,然后称出其质量。粉尘 层的密度等于粉尘层的质量除以金属环的内容积,并将其记入试验报告。

8.3.2.3 将热表面的温度调节到预定值,并使其稳定在一定范围内,然后将一定高度的金属环放置于 热表面的中心处,再在2 min内将粉尘填满金属环内,并刮平,温度记录仪随之开始工作。

a) 保持温度恒定,直到观察到着火或温度记录仪证实已着火为止;或发生自热,但未着火,粉尘 层温度已降到低于热表面温度的稳定值,试验也应停止。

b) 如果30 min或更长时间内无明显自热,试验应停止,然后更换粉尘层升温进行试验,如果发 生着火,更换粉尘层降温进行试验。试验直到找到最低着火温度为止。

C)最高未着火的温度低于最低着火温度,其差值不应超过10 ℃。验证试验至少进行3次。

d)如果热表面温度为400 ℃时,粉尘层仍未着火,试验结束。

8.3.2.4 除非能证明这个反应没有成为有焰或无焰燃烧,下列过程都视为着火:

21

GB/T 16425—202X

a) 能观察到粉尘有焰燃烧或无焰燃烧[如图11a];

b)高出热表面温度250 OC[如图11b];

C)温度达到450 C[如图11c]。

注: 当热表面的温度足够高时,由于粉尘层的自热,粉尘层的温度可以缓慢上升并超过热表面温度,然后逐渐下降 到低于热表面温度的稳定值。

说明:

T—粉尘层温度; T1—热表面温度; t—试验时间。

图11 热表面上粉尘层的典型温度时间曲线

8.3.2.5 给定物料的着火温度与粉尘层厚度有关,故可以用两个或更多的粉尘层厚度对应的最低着火 温度值来推断其他厚度的最低着火温度。

8.3.2.6 环境温度采用温度计测量。温度计距热表面不得超过1 m。应防止热对流和热辐射的影响。 测定结果表述

8.4.1把测得的最低着火温度降至最近的10 C的整数倍数值,并记入试验报告。

8.4.2 从粉尘层放置完毕开始,测量粉尘层着火或未着火而达到最高温度的时间,该时间单位为min, 修约间隔为2,修约后该时间记入试验报告。

8.4.3如果热表面温度低于400。C时,粉尘层未着火,试验的最长持续时间也应记入试验报告。

8.4.4同一操作者在不同日期和不同试验室作出的最低着火温度的偏差不应超过10 C。

8.4.5 粉尘的物理特性和试验期间粉尘层的状态对试验结果有较大影响时,应写入试验报告,其试验 结果同等有效。

8.4.6 试验报告应包括着火后燃烧特性的简要说明,尤其应说明异常迅速燃烧和剧烈分解状态。可能 影响结果有效性的因素也应记入试验报告中,如:粉尘层制备中的困难,加热期间粉尘层的变形、爆裂、 融熔以及受热时产生微量的可燃气体。

试验报告

试验报告应包括如下内容:

—— 样品的完整识别信息,包括测试物质的名称、来源和描述等。

—— 物质已知的挥发性、初始含水量、体积密度等。

——粉尘层的热表面着火温度,四舍五入至10 C的整数倍。

—— 所有观察到的火焰、烟雾等。

—— 粉尘层未着火的最高温度。

—— 着火时间。

—— 粉尘层厚度。

—— 如果物质未着火,记录最高试验温度。

22

GB/T 16425—202X

—— 如果物质在着火之前熔化,记录熔化发生的未着火的最高热板温度。

—— 应包括试验数据的完整表格,按温度降序而不是试验进行顺序来记录结果。试验结果如表3 所示。

—— 试验采用标准(本文件编号)。

—— 对于标准测试过程的任何改变。

表3 试验结果记录表

|

粉尘层厚度 mm |

热表面温度 OC |

试验结果 |

着火时间或未着火时温度 达到最大值的时间,min |

|

5 |

180 |

着火 |

16 |

|

5 |

170 |

着火 |

36 |

9 粉尘云极限氧浓度测定方法

样品处理

9.1.1 送检的样品应能够代表实际工艺过程中的粉尘状态。

9.1.2对于不能代表实际工艺或不确定实际工艺粉尘状态的情况,建议选用粒径小于75 μm、水分含 量不超过5%的样品进行试验,在不影响粉尘组分和化学特性的情况下,可对样品进行研磨、过筛或干 燥处理。

9.1.3对颗粒度较大的粉尘进行试验时,可用孔径较大的筛网(如500 μm)进行过筛处理,取筛下物 进行试验,并在报告中注明所用筛网孔径。

9.1.4 样品在进行制备的过程中,由于过筛、研磨、干燥或环境温湿度改变等导致粉尘的性质发生明 显变化的,应在报告中注明。

9.1.5 应获取实际试验样品的水分含量、粒度特征等基本信息。

试验装置

9.2.1 概述

用于测定粉尘云极限氧浓度的装置主要包括一个容积为20 L的球形爆炸容器、压力采集系统、点火 源、控制单元、配气系统以及氧气浓度测定仪。

9.2.2 爆炸容器

详见第5.3.3条20 L球试验装置。

9.2.3 压力采集系统

压力采集系统包括至少两个压力传感器以及记录储存装置。压力传感器应进行防护措施,以避免温 度对其产生影响,正常工作状态精度应达到±0.001 MPa,响应时间小于1 ms。

9.2.4 点火源

点火源位于球体中心,包含两个点火具,每个点火具能量为1kJ,内含0.24g烟火药剂。

9.2.5 控制单元

用于控制所有电气部件的动作和联锁,包括快速动作阀的开闭、点火具的引爆以及压力采集的开始 和停止等。

9.2.6 配气系统

配气系统用于试验过程中配制所需的“惰化气体/空气”混合气体,以使引爆点火具时在容器内的氧 气浓度达到预定值。惰化气体可选用氮气、二氧化碳、氮气/氧气混合气等,可采用分压法或置换法配

23

GB/T 16425—202X

气。某些粉尘样品能与二氧化碳、氮气等发生反应(如镁粉与二氧化碳、氮气反应),在进行试验时, 应根据其反应特性和工艺条件的具体要求,选择合适的惰化气体进行试验。

9.2.7 氧气浓度测定仪

用于测定“惰化气体/空气”混合气体中氧气的浓度,精度不低于±0.1%。当使用其他氧化性气体替代 氧气作为助燃剂时,应选择其他适宜的气体浓度测定装置。

9.2.8 点火具爆炸压力的测定

点火具爆炸压力pigniter应使用同一装置测定。在不使用粉尘样品的条件下,使用压缩空气作为试验 气体,进行8.3.1节所述程序,至少进行3次重复试验,相对偏差应小于10%,取平均值作为pigniter。

不同氧气浓度的“惰化气体/空气”混合气体的配制及标定

9.3.1 概述

测定粉尘云极限氧浓度时,粉尘样品在爆炸容器内分散后,点火头引爆瞬间容器内部的氧气浓度应 达到预设值,且为大气压。配制的混合气应使用氧气浓度测定仪标定。

9.3.2 分压法配气

选用合适氧气浓度的压缩气体连接至储粉罐。试验时,首先将爆炸容器抽真空至-0.06MPa,或抽真 空至更低,充入一定量的惰化气体至-0.06MPa,以获得更低的氧气浓度。粉尘分散后,储粉罐中气体和 爆炸容器中气体混合,以达到预设的氧气浓度。

9.3.3 置换法配气

将预设氧气浓度的混合气连接至储粉罐。试验时,首先用该混合气置换储粉罐以及爆炸容器中的空 气,并将爆炸容器抽真空至-0.06MPa。置换时可采用多次循环“充气-排气”,以使空气中氧气的影响可忽 略不计,置换后应使用氧气浓度测定仪测定容器内氧气浓度,确保爆炸容器内的氧气浓度达到预设值。 粉尘分散后,爆炸容器中的氧气浓度也达到预设值。

9.3.4 氧气浓度标定

按照9.4.3.1中的程序进行空白试验,即在不安装点火具且不放置粉尘样品的条件下进行喷气动作, 然后用氧气浓度测定仪测定爆炸容器中氧气浓度,待读数稳定后记录氧气浓度,试验至少进行3次,绝 对偏差不大于0.3%,取平均值。

测定方法

9.4.1 概述

逐步降低“惰化气体/空气”混合气体中的氧气浓度,直至在某一氧气浓度下,任何粉尘浓度都不发 生爆炸,该氧气浓度即为粉尘云极限氧浓度(LOC)。利用压缩空气将粉尘分散在抗爆的20 L球容器内, 形成粉尘云,引爆点火具,通过试验过程中的压力上升判定粉尘是否发生爆炸。粉尘云极限氧浓度与测 定时所用的惰化气体有关。

9.4.2 试验环境

粉尘云极限氧浓度测定应在(20±10)。C和大气压0.08 MPa~0.11 MPa (绝对压力)环境下进行。试 验环境有特殊要求和规定的,应在报告中予以说明。

9.4.3 测定步骤

9.4.3.1 选定某一氧气浓度和粉尘浓度(可从15%氧气体积浓度、250 g/m3粉尘浓度开始试验),按 照下述方法测定该条件下粉尘云是否发生爆炸:

a) 试验前应确保20 L球形爆炸容器内清洁,将试验所需的气体连接至相关管路,安装点火具, 盖上容器顶盖,确保容器密封良好,容器内气氛环境为标准试验环境;

b) 将一定质量的粉尘样品放入储粉罐中,粉尘体积不应超过储粉罐容积的3/4。如果储粉罐中无 法容纳试验所需的粉尘量,可使用图12所示的杯式粉尘分散器;

c) 按9.3.2或9.3.3中的方法进行配气,并确保20 L球形爆炸容器内压力为-0.06 MPa,使容器在 粉尘分散后的点火瞬间处于大气压状态,即初始压力pi约为0;

24

GB/T 16425—202X

d) 启动试验程序,用压缩气体将储粉罐加压至(2.0±0.1)MPa后开始喷粉,粉尘样品由储粉罐分 散至20 L球内部,形成粉尘云,并在喷粉开始后(60±5)ms内引爆点火具,即tv=(60±5) ms。压力采集系统记录从快速动作阀开启前至爆炸结束后时间内的压力/时间曲线,获取爆炸 压力(pex)值,不同压力传感器试验结果与平均值的偏差超过0.01 MPa时,应对压力传感器进 行校准并重新试验;

e) 如果爆炸过程中测得pex-pigniter≥0.03 MPa,则认为发生了爆炸。每次试验后,清洁爆炸容器。

标引序号说明:

1——储粉杯;

2——盖帽;

3——紧固螺母;

4——内六角螺丝;

5——O型密封圈。

图12 杯式粉尘分散器

9.4.3.2 如果发生爆炸,则降低氧气浓度,进行另一氧气浓度下的试验;反之,则升高氧气浓度。

9.4.3.3 系统地改变氧气浓度和粉尘浓度进行试验,每一次试验可在如图 13 所示的图表中绘出一个 点。找出粉尘刚好发生爆炸的氧气浓度。粉尘浓度范围应尽可能地大,以测得最易引爆的粉尘浓度。以 下粉尘浓度可以作为进行试验的参考:……60 g/m3、125 g/m3、250 g/m3、500 g/m3、750 g/m3、1000 g/m3、 1250 g/m3、1500 g/m3……。

9.4.3.4 使用合适的搜索算法(例如附录A中所述算法),找出L和H。所测得的L和H相差应不

^mκ. s∕m>

说明:

L——至少有一个粉尘浓度(一般是最容易发生爆炸的浓度)下发生爆炸的最低氧气浓度; H——所有的粉尘浓度下均不发生爆炸的最高氧气浓度。

图13 氧气浓度和粉尘浓度爆炸图

25

GB/T 16425—202X

9.4.4 试验结果

9.4.3.4中所确定的H即为粉尘云极限氧浓度(LOC)。

9.5 校准和核查

9.5.1 校准

应对试验装置中的温度和压力测定装置进行校准,只有校准后的系统才可用于试验。

9.5.2 核查

试验装置每12个月应进行至少一次核查,在重大检修或更换部件后也应进行核查。

核查内容包括最大爆炸压力(pmax)测定和爆炸指数(Kmax)测定,按照GB/T 16426进行实验室内部核查。 使用最大爆炸压力(pmax)和爆炸指数(Kmax)已知的粉尘样品进行内部核查比对试验时,最大爆炸压力(pmax) 的相对偏差不大于5%,爆炸指数(Kmax)的允许相对偏差要求见表4。选定的粉尘样品性质在核查期内应 稳定。

表4 爆炸指数(Kmax)相对偏差要求

|

爆炸指数(Kmax) MPa·m/s |

允许相对偏差 % |

|

Kmax≤5 |

±30 |

|

5<Kmax≤10 |

±20 |

|

10<Kmax≤20 |

±12 |

|

Kmax>20 |

±10 |

9.6 其他可替代试验方法

GB/T 16426-1996第3节规定的1m3爆炸试验装置可作为替代的试验装置。

试验程序和结果的判定按照本文件9.4.3进行,点火源应使用2个能量为5 kJ的点火具,每个点火具 烟火药剂含量为1.2 g。试验时,点火延时应为tv=(600±10)ms。当pex-pi≥0.03 MPa时,则视为发生爆炸。 9. 7 安全防护措施

9.7.1 对待测粉尘样品进行前处理时,试验人员应充分了解样品的毒害和燃爆性能,并采取适当的防 护措施。

9.7.2 研磨前,应首先确定样品的机械敏感度(如撞击和摩擦敏感度)。

9.7.3 试验人员应当做好个体防护。

9.7.4 应使用必要的保护措施,确保试验前所有开启的阀门均已关闭。

9.7.5 所有电气设备应当良好接地,具有漏电保护装置,以防触漏电。

9.7.6 应使用必要的防护措施,避免爆炸容器意外损坏时抛射物伤害试验人员。

9.7.7 开启爆炸容器前,确定容器内压力已完全释放。

9.7.8 试验过程中应确保试验区域保持良好通风。

9.8 试验报告

试验报告应至少包含下列内容:

—— 样品名称;

—— 试验条件;

—— 样品处理方式;

—— 样品水分含量和粒度特征(包括试验方法);

—— 使用的惰化气体;

—— 根据本文件进行;

—— 进行试验所使用的装置(包括爆炸容器、粉尘分散器类型等);

—— 粉尘云极限氧浓度 LOC,%;

26

GB/T 16425—202X

—— 环境温度、湿度

—— 试验日期。

10 堆积粉尘自燃温度测定方法

原理与试验条件

10.1.1 原理

将可燃性粉尘放置在已预热的烘箱内进行引燃,确定选定体积量的堆积粉尘不被引燃的最高温度。 注: 本方法适用于体积表面积比值的对数与自燃温度的倒数呈线性关系的粉尘。

10.1.2 试验条件

除非另有规定,试验一般在环境条件温度为(20±10) ℃和大气压力为0.08 MPa~0.11 MPa下进行。 如有特殊规定,应在报告中予以说明。

试验装置

10.2.1 概述

试验装置包括试样容器、烘箱、测温及数据采集系统等,见图14。

10.2.2 试样容器

10.2.2.1 试样容器由不锈钢丝网构成,上部开口。丝网空隙大小应保证粉尘不会掉落,也不能阻碍箱 体内的氧气进入试样内部。宜使用长径比为1的圆柱体。

10.2.2.2 试样容器容积按10mL的整数倍确定,最大试样容器容积应不小于1L,试样容器数量不少 于4个。若粉尘量较少,可采用容积小的试样容器,但应保证选取的容器系列至少以2倍的容积递增。 10.2.3 烘箱

10.2.3.1 烘箱内壁为不锈钢材质,内壁和外壳之间设有保温层,能够实现恒温和程序升温,其可控温 度范围为室温至300℃,控温精度为±1%,可通过设定参数,对气体流量、控温方式及湿度等条件进行 控制。

10.2.3.2 烘箱底部应设有空气入口,顶部应设有空气出口。烘箱内容积应不小于120L,确保内腔可 以放入,且可以方便布置热电偶等部件。

10.2.4 测温及数据采集系统

10. 2.4.1测量试样和烘箱温度的热电偶应采用精度不低于II级,外径不大于1 mm的热电偶。

10.2.4.2 数据采集系统应实时采集测试试样几何中心温度和试样所处烘箱的内部温度。

27

GB/T 16425—202X

标引序号说明:

1——烘箱;

2——内腔(约50 L);

3——空气出口,直径10 mm;

4——烘箱温度测定热电偶;

5——试样温度热电偶;

6——圆柱体试样容器;

7——导流板;

8——空气入口(可调节流量的预热空气),直径8 mm。

图14 堆积粉尘自燃温度测定试验装置

试样

10.3.1 选取粉尘试样,记录试样状态特征,测试试验堆积粉尘的密度、湿度等。

10.3.2粉尘试样若需进行研磨或过筛,宜采用250 μm过筛,并经50 ℃恒温干燥处理。应在报告中记 录所有制备信息,应至少包含试样粒度及分布。

测定方法

10.4.1 试验步骤

警示——开始试验测试时,应采取确保人员安全的防护措施。除粉尘有关的危害和设备高温外,还 应注意:粉尘产生的危害气体,如在高温分解过程产生毒性或腐蚀性气体,应采取相应的保护措施;一 些粉尘产生可燃气体或蒸气,可能形成爆炸性气体环境,应采取相应的保护措施。

10.4.2 从最小试样容器开始,进行预实验。

10.4.3 选定试样容器,在不同烘箱温度条件下进行重复试验,以确定选定体积量的堆积粉尘不被引燃 的最高温度。每次测试采用新的粉尘试样。

10.4.4 空气入口和空气出口应保持开启状态,设定空气流量为100 L/h~120 L/h,使烘箱保持自然对流 状态。

10.4.5 设定烘箱温度并预热。

10.4.6 试样容器填充粉尘试样,墩实并去除多余粉尘后,放置在已预热至设定温度的烘箱内腔中部支 架上。测试试样温度热电偶的测温点直接置于试样中心。

10.4.7 实时记录试样温度和烘箱温度。

10.4.8 当试样温度达到峰值后下降(见图15,曲线B)或出现陡增(见图15,曲线C)时,应停止 实验,记录测试过程中的现象(如气体生成、试样物理变化)和试样质量损失等。

28

GB/T 16425—202X

标引序号说明:

T —温度,单位为摄氏度(℃);

t ——测试时间,单位为小时(h);

ti ——曲线C诱导时间,单位为小时(h);

曲线A、B、C ——粉尘测试(A、B、C)的理想温度曲线;

TA、TB、TC—设定烘箱温度,单位为摄氏度(OC);

△ T —曲线B最高温度与设定烘箱温度TB的差值,单位为摄氏度(C);

P ——拐点。

注: 此图是理想状态温度曲线,水平虚线分别为对应堆积粉尘测试(A、B、C)的烘箱温度(TA、TB、TC)。在某 些情况下,温度降低后,曲线B中试样温度发生急剧上升。这种情况可能在很长一段时间后出现,曲线B转化为 曲线C。曲线A也可能出现类似情况。

图15 相同粉尘堆积量不同温度范围的理想温度曲线

10.4.9 结果判定

10.4.9.1 当试样出现下列任何一种状态,即可判定发生自燃现象:

f)试样中心温度至少比烘箱温度高60C;

g) 试样中心温度出现拐点,且高于烘箱温度;

h) 试样表面产生明火。

10.4.9.2 若堆积粉尘自燃温度TSI高于烘箱设定温度,试样温度逐渐达到烘箱温度(见图15,曲线 A),则判定堆积粉尘未出现自燃现象。

10.4.9.3 若堆积粉尘自燃温度TSI略高于烘箱设定温度,温度较高时堆积粉尘与氧气发生明显反应, 试样温度短时高于烘箱设定温度,且其温度差αT小于60 ℃,随后试样温度降低至烘箱设定温度以下

(见图15,曲线B),则判定堆积粉尘试样自热过程开始,未出现自燃现象。

10.4.9.4 若堆积粉尘自燃温度TSI低于烘箱设定温度,粉尘试样的产热持续超过热量损失,且堆积粉 尘诱导时间短,升温速度快,试样温度出现拐点且拐点温度高于烘箱设定温度,或试样温度至少比烘箱 温度高60 ℃,则判定堆积粉尘出现自燃现象。堆积粉尘自燃温度低于烘箱设定温度,应逐步降低设定 温度进行试验。

29

GB/T 16425—202X

10.4.9.5 堆积粉尘自燃温度位于烘箱设定温度TB和TC之间。堆积粉尘自燃温度的两个确定性试验 应为恰好发生引燃的试验和未发生引燃的试验,且两个试验的烘箱设定温度差不大于5℃。选定体积量 的堆积粉尘未发生引燃的最高温度点处应至少重复3次试验。堆积粉尘自燃温度TSI取未发生引燃的 最高温度,并向下舍入到最接近的温度。

试验数据处理

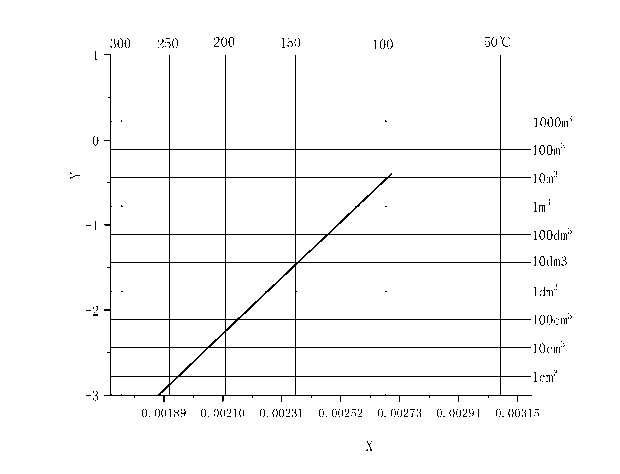

10.5.1 实验测定不同粉尘堆积量的自燃温度TSI,绘制堆积粉尘自燃温度的倒数与体积表面积比值的 对数的关系曲线(见图16)。试验测定结果绘制的自燃温度线将堆积粉尘的稳定状态和不稳定状态分 开,图16中自燃温度线上方为发生自燃的区域。

10.5.2 实验过程应记录每次试验试样放入烘箱至试样温度达到烘箱温度期间的时间间隔、试样温度 达到烘箱温度到发生自燃的时间间隔、试样温度从烘箱温度达到最高温度的时间间隔等。

标引符号说明:

Y1-----,g(

-/1加、

A/1m2)

Y2——V,圆柱体(d=h)试样容器的体积,以立方米计;

X ——lg(弓/1九)。

图16 堆积粉尘自燃温度的倒数与其体积表面积比值的对数的关系曲线

10.5.3 绘制不同体积量堆积粉尘发生自燃的诱导时间对数与体积表面积比值对数的关系曲线(见图 17),可采用插值法推测非测定点堆积粉尘自燃温度下储存试样发生自燃所需要的时间。

示例:温度高于60 ℃时,1 m3圆柱体(d=h)堆积粉尘将发生自燃。常温状态下储存该堆积粉尘,其发生自燃至少 需要1个月。

30

GB/T 16425—202X

|

Yl [ |

Y2 | |||||||||

|

1 |

h 1 |

d 7 |

d 3( |

)d 36 |

5d 3 6t |

>0 d |

1 OOO m3 100 m3 | |||

|

O - |

N | |||||||||

|

ιum 4 —3 | ||||||||||

|

-1 - |

I m IOO dm3 | |||||||||

|

10 dm3 | ||||||||||

|

1 dm3 1∞cm3 | ||||||||||

|

-2 | ||||||||||

|

10 cm3 | ||||||||||

|

ɪ | ||||||||||

|

1 cm3 | ||||||||||

|

-J I |

1 |

F |

T |

4 |

5 |

6 |

X | |||

标引符号说明:

Y1—ia(∑⅛.

*/1m2)'

Y2——V,圆柱体(d=h)试样容器的体积,以立方米计;

X ——lg( ti/1似。

图17 堆积粉尘诱导时间对数与体积表面积比值对数的关系曲线

校准和精密度

10.6.1 校准

烘箱和测试试样的热电偶应每年至少校准一次。

10.6.2 精密度

10.6.2.1 同一实验室测得的重复试验的结果,误差应不大于5%。

10.6.2.2 不同实验室测得的重复试验的结果,误差应不大于10%。

测试报告

测试报告宜包含以下内容。

i) 测试所依据的标准方法名称。

j) 测试实验室名称和地址。

k) 试验测定条件。

l) 试样特征:

1) 试样描述,包括粒径分布、湿度等;

2) 试样名称和化学成分;

3) 堆积密度;

4) 试样预处理情况。

m) 试验装置和试验步骤的变化情况及相关信息。

n) 试样接收单和测试日期。

o) 测试过程试样状态变化,如产生气体、物理变化和质量损失等。

P)测试结果,包括堆积粉尘体积量、TSI值、诱导时间小lg( V/A)与 1/Tsi曲线、lg(U/a)与lgg 曲线。

q) 测试人员签字和测试时间。

31

GB/T 16425—202X

附录A

(资料性) L和H的搜索算法示例

A.1 本附录给出了一种用于搜索L和H的算法示例,如图A.1所示。

co——氧气体积浓度,以体积分数表示(%);

cd——粉尘浓度,单位为克每立方米(g/m3);

cm——在某一氧浓度条件下,爆炸压力pex达到最大值的粉尘浓度,单位为克每立方米(g/m3)。

图A.1 搜索算法示例

A.2 在“cm测定”中发生爆炸的所有粉尘浓度下,如果在某一氧气浓度条件下连续三次试验均未发生爆 炸,则该氧气浓度即为H,L=H+1%。

32

《可燃性粉尘爆炸风险评估及特性参数测定方法》

(■征求意见稿 □送审稿 □报批稿)

编制说明

标准编制组

2025年3月

一、工作简况

(一)任务来源

国家标准《粉尘云爆炸下限浓度测定方法》(GB/T 16425-2018)、《粉尘层最低着火温度测定方法》(GB/T 16427-2018)、 《粉尘层最低着火温度测定方法》(GB/T 16430-2018)3项标 准于2018年12月28日发布,2019年7月1日实施,本次为第 二次修订,将3项标准整合修订为1项标准《可燃性粉尘爆炸风 险评估及特性参数测定方法》。2024年12月国家标准化管理委 员会下达了国家标准《可燃性粉尘爆炸风险评估及特性参数测定 方法》(国标委发〔2024〕53号),编号为20243368-T-450。 由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

(二)修订背景

近年来我国发生了许多粉尘爆炸事故,较为典型的是2014 年8月2日,江苏省昆山市中荣金属制品有限公司发生特别重大 粉尘爆炸事故,由于现场粉尘堆积严重且未采取任何防爆措施, 直接造成75人死亡,185人受伤,直接经济损失达3.51亿元; 2023年7月4日,广东省东莞市华茂电子集团有限公司总部生 产基地发生粉尘爆燃事故,造成1人重伤、2人轻伤;2023年9 月14日上海汉邦联航激光科技有限公司发生粉尘爆燃事故,造 成2人死亡、2人重伤;2024年1月20日,江苏省常州燊荣金 属科技有限公司生产车间发生粉尘爆炸,共造成8人死亡、8人 轻伤。

随着国民经济发展步入新常态,社会发展进入新时期。我国 产业结构不断调整升级,新工艺、新材料、新领域不断涌现,据

2

统计截至2023年年底,全国粉尘涉爆企业多达5.6万余家,这 些企业涉及了冶金、建材、轻工、机械、纺织、烟草等工贸行业 八大领域。我国现行粉尘爆炸特性参数测定的多项标准在制定年 代,标准体系,技术细节三方面均存在更新需求。为有效防范化 解粉尘涉爆企业重大安全风险,坚决遏制重特大事故的发生,对 粉尘涉爆企业的粉尘爆炸风险的辨识、评估尤为重要。

首先,《工贸企业粉尘防爆安全规定》(中华人民共和国应 急管理部令第6号)第十一条规定:粉尘涉爆企业应当根据粉尘 爆炸特性和涉粉作业人数等关键要素,评估确定有关危险场所安 全风险等级。但目前国内对于粉尘爆炸风险评估的方法各种各 样、五花八门,无法对粉尘涉爆企业进行统一、全面、正确的风 险评估。本次修订将统一粉尘爆炸风险评估方法,从粉尘涉爆企 业的固有风险,动态监测数据研判企业综合风险,按照风险高低 分为红、橙、黄、蓝四级,分别对应重大风险、较大风险、一般 风险、低风险。

其次,粉尘涉爆企业对粉尘爆炸风险的辨识、评估需要参考 粉尘爆炸特性参数,但粉尘爆炸各参数之间既为爆炸特性不同维 度又关系紧密,多参数综合判断方可对粉尘爆炸特性做综合判 断,原有的粉尘爆炸测试标准体系针对每一个爆炸参数测定均设 立了独立的标准,标准间无关联引用,在使用中存在参数测试标 准分散,易导致漏测误测的问题,对行业安全生产应用推广已造 成阻碍,急需强化相关标准的体系化建设;另一方面,现行标准 重技术轻管理,获取相关参数后却无统一的针对爆炸测试结果开 展粉尘爆炸性判定的指导标准,反而影响参数测试结果在粉尘安

3

全性判断方面的价值发挥,阻碍了对粉尘爆炸风险的认知。

同时按照《应急管理部办公厅关于加快推进工贸行业粉尘涉 爆企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知》(应急厅函 〔2023〕82号)、《“十四五”智慧应急规划》的有关要求, 本次修订能更加规范性指导我国粉尘涉爆企业进行粉尘爆炸风 险评估的粉尘爆炸风险评估方法,加快推进工贸行业粉尘涉爆企 业安全生产风险监测预警系统建设。

本次修订工作将《粉尘云爆炸下限浓度测定方法》(GB/T 16425-2018)、《粉尘层最低着火温度测定方法》(GB/T 1642 7-2018)、《粉尘层最低着火温度测定方法》(GB/T 16430-20 18)3项推荐性国家标准,《粉尘云极限氧浓度测定方法》(20 140525-T-450)、《粉尘可爆性测定方法》(20160878-T-450)、 《堆积粉尘自燃温度测定方法》(20184831-T-450)3项推荐性 国家标准计划以及《粉尘爆炸风险评估指南》(2016-29)1项 推荐性行业标准计划项目整合修订为1项推荐性国家标准《可燃 性粉尘爆炸风险评估及特性参数测定方法》。

(三)起草单位

依据国家标准制修订程序,中钢武汉安全环保研究院股份有 限公司(以下简称“中钢安环院”)负责起草,参与本标准修订 的协作单位有东北大学、上海化工院检测有限公司、应急管理部 天津消防研究所、大连理工大学、中国安全生产科学研究院,覆 盖理论研究、试验测试和应用各个环节。

(四)主要起草过程

1. 征求意见稿编制阶段

4

承接该标准修订任务后,中钢安环院牵头成立了标准修订工 作小组(以下简称“工作组”)。2024年12月13日,在浙江 台州召开了第一次工作会议,会议讨论确定了修订大纲,明确了 各自的分工及制修订标准计划进度,随即开展工作。工作组对粉 尘爆炸风险评估的使用方、开发方,以及粉尘参数试验基地进行 了广泛的调研和函询意见搜集工作,经过充分的调研和分析,为 修订标准提供了较为翔实的基础资料。

工作组多次研讨后于2025年1月形成了修订第一稿,并对 标准草案进行与相关现行标准的对标核查及研究。同时也进一步 明确了修订要点,讨论并确定了分工和工作进度计划。

2. 征求意见阶段

2025年2月,完成标准征求意见稿(初稿),并通过腾讯 会议组织召开了2025年第一次工作会议,工作组听取了成员各 自的工作情况汇报,并对征求意见稿(初稿)内容进行了讨论, 达成统一意见,会后进一步开展标准修订工作,经归纳整理并补 充、完善后,形成了《可燃性粉尘爆炸风险评估及特性参数测定 方法(征求意见稿)》以及编制说明。

二、标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

(一)标准编制原则

(1)本文件在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草 规则》进行,起草工作遵循科学性、先进性、适应性的原则,力 求语言表述规范,用语准确、简明,结构严谨,布局合理。

(2)具有实用性与可操作性。覆盖工业生产中常见粉尘类

5

型,避免过度复杂的计算或设备要求,便于企业、第三方机构及 监管人员实施。

(3)符合国家法律法规,严格遵循《中华人民共和国安全 生产法》《粉尘防爆安全规程》(GB 15577-2018)等国内法律 法规、标准的要求,确保标准与政策体系的衔接。

(二)标准主要技术内容及确定依据

本文件规定了粉尘爆炸风险评估程序、报告编写的要求,以 及粉尘可爆性判定程序、判定方法、测试装置、测试程序和测试 报告,粉尘爆炸特性参数测定的试样、试验装置、测定步骤和测 定结果表述的要求。

本文件适用于一般工业粉尘。

本文件不适用于烟花爆竹、火炸药或其它不需要助燃气体能 自身发生爆炸的粉尘。

主要技术内容分为7个部分:

(1)可燃性粉尘爆炸风险评估方法

本章主要提供了实现粉尘爆炸风险评估过程的指导和建议, 通过评估粉尘爆炸的危险性、可能性和后果,可以有效管理和控 制工作场所中粉尘爆炸的风险。通过采取粉尘控制、火源控制、 安全培训和应急预案等措施,可以降低粉尘爆炸的风险,并确保 工作场所的安全生产。

(2)粉尘可爆性判定方法

本章主要规定了粉尘可爆性的判定方法,填补了国内粉尘可 爆性测试标准的空白。主要是采用哈特曼管和Siwek 20L球作为 粉尘云可爆性判定试验装置。哈特曼管试验作为初步筛选试验,

6

以电火花以及电热丝为点火源,1.2L哈特曼管作为试验容器, 采用目测法观察是否可爆。20L球试验作为最终判定方法,以化 学点火头作为点火源,Siwek 20L球作为爆炸容器,通过测试爆 炸压力来判断是否发生爆炸。

(3)粉尘云爆炸下限浓度测定方法

本章主要规定了粉尘-空气混合物爆炸下限浓度测定方法的 试验装置、试验程序、其他可替代的试验方法、安全措施和试验 报告。

(4)粉尘层电阻率测定方法

本章主要规定了粉尘层电阻率测定的试验装置、试样、测定 步骤、安全防护和试验报告。

(5)粉尘层最低着火温度测定方法

本章主要规定了粉尘层最低着火温度测定的试样、试验装 置、测定步骤和测定结果表述。

(6)粉尘云极限氧浓度测定方法

本章主要规定了可燃粉尘云极限氧浓度测定用测试装置、测 试步骤和测试报告。主要是采用Siwek 20L球作为粉尘云极限氧 浓度测定的装置,以化学点火头作为点火源,通过测试不同氧气 浓度和不同粉尘浓度下的爆炸压力来判断是否发生爆炸,从而确 定在所有粉尘浓度下都不发生爆炸的最高氧气浓度,作为粉尘云 极限氧浓度。

(7)堆积粉尘自燃温度测定方法

本章主要规范测定堆积粉尘的自燃温度,以确定堆积粉尘自 燃的事故触发条件,可为预防爆炸性环境粉尘自燃导致的燃烧或

7

爆炸事故提供科学依据,有助于预防和消除粉尘自燃引火源,也 补充和完善了我国可燃粉尘燃爆参数测定方法体系。

(三)标准修订变化及依据

本文件代替GB/T 16425—2018《粉尘云爆炸下限浓度测定 方法》、GB/T 16427—2018《粉尘层最低着火温度测定方法》、 GB/T 16430—2018《粉尘层最低着火温度测定方法》,与GB/T 16425—2018相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化 如下:

(1) 修改了文件的适用范围(见第1章,2018版第1章);

(2) 增加了“爆炸性粉尘环境”“有效点燃源”“粉尘爆 炸危险源”“粉尘爆炸危险源辨识”“粉尘爆炸风险分 析”“粉尘爆炸风险评价”“粉尘爆炸风险评估”“粉尘爆炸 风险控制措施”“爆炸压力”“点火具”“初始压力”“点火 具爆炸压力”“导电性粉尘”“电阻率”“粉尘层最低着火温 度”“粉尘云极限氧浓度”“自燃温度”“烘箱温度”“试样 温度”“诱导时间”20个术语和定义(见3.1、3.2、3.3、3.4、 3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12、3.14、3.15、 3.16、3.17、3.18、3.19、3.20、3.21);

(3) 删除了“粉尘”“可燃粉尘”2个术语和定义(见2018 版3.1、3.2);

(4) 增加了可燃性粉尘爆炸风险评估(见第4章);

(5) 增加了粉尘可爆性判定方法(见第5章);

(6) 增加了粉尘云爆炸下限浓度测定方法(见第6章);

(7) 增加了粉尘层电阻率测定方法(见第7章);

8

(8)增加了粉尘层最低着火温度测定方法(见第8章); (9)增加了粉尘云极限氧浓度测定方法(见第9章); (10) 增加了堆积粉尘自燃温度测定方法(见第10章)。

(2)依据和理由:

为有效预防粉尘爆炸事故发生,实现对粉尘爆炸事故风险分 级管控,提出可燃性粉尘爆炸风险评估方法。充分了解粉尘爆炸 的危害性及粉尘爆炸风险,在涉粉工艺过程能够有针对性地做好 安全管理措施。

粉尘爆炸特性参数的测定是粉尘防爆标准的重要组成部分, 它是后期粉尘防爆设计的基础,并对粉尘涉爆企业的安全生产和 政府依法履行安全监管职责提供指导性建议。对国内粉尘爆炸特 性参数标准进行规范,有利于检测机构规范检测能力,缩小国内 实验室之间因标准理解程度差异造成的测试不准确性,避免粉尘 涉爆企业对测试结果持怀疑态度,提高国内市场的竞争力。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证,预期的经 济效益、社会效益和生态效益。

(1)试验验证分析

1.堆积粉尘自燃温度实验装置研制

按计划开展堆积粉尘自燃温度测定实验装置研制,设计完成 实验装置具体实施方案和加工草图,委托企业进行加工生产。经 过机械加工,安装测试系统和加热及恒温设备,编译操作和显示 系统,各系统调试和整机调试等环节,研制完成堆积粉尘自燃温 度实验装置,见图1。

9

图1堆积粉尘自燃温度测定实验装置

2.开展试验及分析

试验测定了褐煤(D50=35.28μm)和木屑的自燃温度。

(1)褐煤自燃温度测定

开展体积分别为40mL、250mL和1000mL堆积褐煤的自燃温 度试验,测定曲线分别见图2、图3和图4。

Time (min)

图2 40mL堆积褐煤自燃温度测定曲线

10

图3 250mL堆积褐煤自燃温度测定曲线

时间/min

图4 1000mL堆积褐煤自燃温度测定曲线

试验测定分析,40mL堆积粉尘的自燃温度为205℃,250mL 堆积粉尘的自燃温度为185℃,1000mL堆积粉尘的自燃温度为 170℃。褐煤自燃温度倒数与堆积体积量变化见图5。

11

100 ℃

^^ (. (. (. (. (. (. ( 98765432 )3mc( emulov lessev tseT

0.0018 0.0020 0.0022 0.0024 0.0026 0.0028

1/TSI(1/K)

图5褐煤自燃温度倒数与堆积体积量曲线

依据阿伦尼乌斯方程,堆积褐煤的自燃温度拟合曲线见图 6。堆积褐煤自燃温度倒数与体积表面积比对数的拟合方程为 Y1=2766.25951X-8.04983。其中,Y1---log(V/A), V是堆积粉 尘体积,单位是m3,A是堆积粉尘表面积,单位是m2。X---1/Tst 自燃温度的倒数,温度单位为K。

图6堆积褐煤的阿伦尼乌斯曲线

12

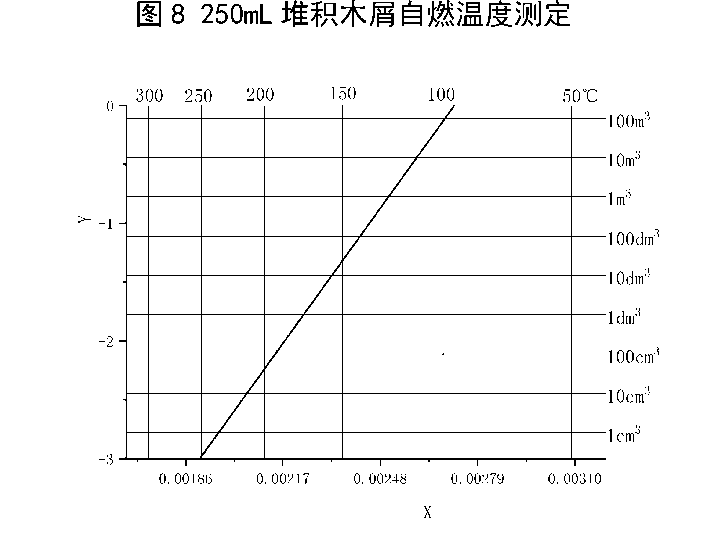

(2)木屑自燃温度测定

开展体积分别为40mL和250mL堆积木屑自燃温度测试试验, 40mL堆积木屑开展了预设温度为150℃、180℃、195℃、200℃、 205℃、210℃、240℃七个实验,其中预设温度为150℃、180℃、 195℃、200℃的四个实验堆积木屑未发生自燃,预设温度为 205℃、210℃、240℃三个堆积木屑实验发生着火。250mL堆积 木屑进行了预设温度为185℃、190℃、195℃三个实验,其中预 设温度为185℃的实验堆积木屑未发生自燃,预设温度为190℃、 195℃两个堆积木屑实验发生着火。

试验测定分析,40mL和250mL堆积木屑自燃温度分别为 205℃,190℃。

时间/min

图7 40mL堆积木屑自燃温度测定

13

图9堆积木粉的阿伦尼乌斯曲线

(3)铝粉自燃温度测试分析

东北大学葛双优、李刚教授等搭建了抛光铝粉自燃实验平 台,抛光铝粉堆积在立方体金属网篮中,网篮底部置于水槽中, 网篮与水槽整体放入恒温箱,用热电偶监测抛光铝粉温度。最终

14

在70℃的环境温度下,经过22小时55分钟,抛光铝粉发生自 燃,自燃过程分为诱导、着火延滞和铝粉燃烧三个阶段。

恒温箱的尺寸为300 mm×300 mm×300mm,不锈钢内胆,外 加石棉保温层,箱体正前方开门,箱体上部设有通风孔,与外界 进行气体交换,恒温箱通过一铠装热电偶监测箱内环境温度,并 以热电偶温度为准调节环境温度至设置的温度。将装有抛光铝粉 的不锈钢网篮放入水槽中,水深2cm,即有2cm厚的铝粉浸没在 水中,水可通过网篮缝隙渗入抛光铝粉中,实验用水为自来水。 实验从开始到抛光铝粉发生自燃,共历时21小时零27分钟,全 程温度曲线见图11。

图10恒温箱内试验环境

15

图11抛光铝粉温度曲线

试验结果表明:

1)抛光铝粉自燃有三个必要条件:铝粉需持续受潮;要有 一定的堆积体积以及环境温度达到临界值。

2)抛光铝粉自燃可分为三个阶段:诱导期,该阶段主要包 括铝粉表面氧化铝的水合及氧化膜的破裂过程,历时较长。着火 延滞期,该阶段铝水开始反应放热,热量积聚使抛光铝粉温度升 高,到达临界着火温度后,并维持一段时间。抛光铝粉燃烧期, 该阶段铝粉与水、空气剧烈反应,温度上升极快,几分钟内就可 达到抛光铝粉粉尘云的最小着火温度。

3)抛光铝粉自燃的诱导期以及着火延滞期随着环境温度的 升高而缩短。

4)抛光铝粉堆积尺寸越大,自燃所需的临界环境温度越低。

(4)堆积粉尘自燃温度比较

依据文献数据,不同体积量的小麦、大麦、烟煤、木粉的自 燃温度测定值如表1所示。其自燃温度和体积量的变化趋势见下

16

图12所示。可知,不同堆积粉尘体积量与自燃温度的拟合曲线划 分为上下两区:线下储存稳定区,线上不稳定区;线上是自燃现 象发生区,对于一定堆积体积量自燃温度越低越危险。

表1空气条件下不同堆积粉尘的自燃温度

|

堆积粉尘 体积量 (mL) |

小麦粉尘 (dp < 200 μm) ℃ |

大麦粉 (dp < 200 μm) ℃ |

烟煤 (dp < 200 μm) ℃ |

木粉 (dp < 200 μm) ℃ |

木粉 (dp < 500 μm) ℃ |

|

23 |

206 |

190 |

128 |

158 |

206 |

|

55 |

198 |

182 |

120 |

150 |

172 |

|

105 |

192 |

174 |

116 |

146 |

156 |

|

207 |

186 |

168 |

108 |

140 |

150 |

0000

5050

2211

)3mc( emulov lessev tseT

℃ 50 2

℃ 00 20

0.0018 0.0020 0.0022 0.0024 0.0026 0.0028

1/TSI(1/K)

图12 不同堆积粉尘体积量与自燃温度倒数曲线图

堆积可燃粉尘自燃温度测定方法能够表征可燃粉尘的自燃 特性,实验测定可以确定可燃粉尘的自燃温度,从而采取措施控 制粉尘自燃,减少或控制粉尘自燃引火源,提高爆炸性环境的安 全性。

17

(二)技术经济论证和预期社会经济效益分析

标准编制过程中,起草单位为了使标准修订项目更加合理,

评估与试验方法具有更好的可操作性,标准修订小组多次对国内 外相关标准进行对比分析,并进行相关试验确认,使标准中规定 的试验方法科学、合理。

原料或产品在生产、运输和贮存过程中所产生的各种粉尘, 如粮食粉尘、纤维粉尘、药物粉尘、化学药品粉尘、金属粉尘、 矿物粉尘等上千种粉尘,都有发生爆炸的可能性。随着生产工艺 自动化程度的提高和粉末工艺的广泛应用,各种粉尘爆炸事故不 断发生,粉尘爆炸危害性问题应该得到政府和有关人士的高度重 视。

该标准将成为我国安全生产标准体系中粉尘防爆标准的重 要组成部分,可以填补国内可燃性粉尘爆炸风险评估与特性参数 测定标准的空白,指导相应粉尘防爆过程中参数的测定。该标准 的建立可以进一步健全和完善我国粉尘防爆标准体系。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

本标准未采标。

本标准主要参考ASTM E2931-2013《可燃性粉尘云极限氧(氧 化剂)浓度标准测试方法》、欧盟标准EN 14034-4:2004+A1:2011 《粉尘云爆炸性的确定-第4部分:粉尘云极限氧浓度的确定》、 欧盟标准 EN 15188-Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations)和德国标准VDI 2263.1(Test methods for the determination of the safety characteristic of dusts)等,结合我国的可燃性粉尘特性参

18

数测定方法体系,给出可燃性粉尘特性参数的测定方法及测定装 置要求,明确了可燃性粉尘特性参数的试验确定方法。

国内尚无相关标准,本标准技术内容达到国际同等水平。

五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国 际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

六、与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

(1)本文件贯彻执行了国家的有关法律法规、标准。

(2)本文件的修订严格遵守GB/T 1.1-2020《标准化工作 导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求。

(3)本文件中的规范性引用文件均采用国家现行标准,技 术要求与国家相应标准相匹配,无原则分歧。

(4)和应急管理部发布的第6号令《工贸企业粉尘防爆安 全规定》、第10号令《工贸企业重大事故隐患判定标准》高度 融合、统一,促进了相关法律法规的贯彻、落实。

七、重大分歧意见的处理过程及依据

无。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

建议《可燃性粉尘爆炸风险评估及特性参数测定方法》为推 荐性标准。

九、标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议本标准从批准发布到正式实施设置12个月的过渡期, 具体以国家标准公告规定的实施日期为准。

十、与实施标准有关的政策措施

19

标准发布后,需要开展标准秘书处宣贯。

十一、是否需要对外通报的建议及理由。

该标准为推荐性标准,建议不对外通报。

十二、废止现行有关标准的建议

该标准实施后,建议废止《粉尘云爆炸下限浓度测定方法》

(GB/T 16425-2018)、《粉尘层最低着火温度测定方法》(GB/T

16427-2018)、《粉尘层最低着火温度测定方法》(GB/T 16430-2018)3项标准。

十三、涉及专利的有关说明

无。

十四、标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本文件是粉尘防爆的基础性技术标准,不涉及其他具体的产 品、过程或者服务目录。

十五、其他应予以说明的事项

无。

20